« LE NEUROLOGUE QUI A « HACKÉ » SON CERVEAU ET A FAILLI PERDRE LA TÊTE »

Traduction d'un article publié sur le magazine américain WIRED en 2016, celui-ci, édifiant, nous a semblé mériter une diffusion en français.

Publié le 24 août 2019, par dans « Homme augmenté • __Amélioration des capacités humaine »

Article original en anglais : WIRED, « The Neurologist Who Hacked His Brain—And Almost Lost His Mind » (par Daniel Engber, 26/01/2016)

—

« La chirurgie du cerveau dura onze heures et demie. Débutée dans l’après-midi du 21 juin 2014, elle se poursuivit dans la nuit caribéenne et jusqu’à l’aube. Une fois les effets de l’anesthésie dissipés, dans l’après-midi, le neurochirurgien entra dans la chambre de son patient au crâne bandé. Il retira ses lunettes à fines montures métalliques, les brandit devant le convalescent et lui demanda : « Comment appelle-t-on cet objet ? »

Phil Kennedy fixa les lunettes un instant, puis son regard dévia vers le plafond et sur la télévision. « Euh…euh…aie…aieee » balbutia-t-il, « AIE….AIE AIE… »

« C’est bon, prends ton temps » rassura le chirurgien Joel Cervantes, faisant de son mieux pour paraître calme. Kennedy essaya encore de répondre. On eût dit qu’il voulait forcer son cerveau à fonctionner, comme quelqu’un qui se débat avec un chat dans la gorge et peine à déglutir.

Pendant ce temps, la même pensée dérangeante tournait en boucle dans l’esprit du chirurgien : « Je n’aurais jamais dû faire ça ».

Lorsque Kennedy saisit un stylo pour tenter d’écrire quelque chose, le résultat ne fut qu’un ensemble incohérent de lettres. « J’ai cru que nous l’avions endommagé à vie » conclut Powton. »

Quand Phil Kennedy était arrivé à l’aéroport de Belize City, quelques jours auparavant, il était vif et lucide : un homme de 66 ans droit dans ses bottes, avec l’apparence austère et sévère d’un médecin de télévision. Il n’avait rien qui clochait, aucun problème médical ne nécessitant que Cervantes lui ouvre le crâne. Mais Kennedy voulait cette chirurgie du cerveau, et il était prêt à payer 30 000 dollars pour cela.

Kennedy était lui-même un neurologue réputé. A la fin des années 90 il avait fait les gros titres pour avoir implanté plusieurs électrodes dans le cerveau d’un patient paralysé et pour lui avoir appris à contrôler un curseur d’ordinateur directement par la pensée. Kennedy avait surnommé son patient « le premier cyborg du monde », et la presse avait salué l’exploit, car c’était la première fois qu’une personne pouvait communiquer via une interface cerveau-ordinateur. Depuis, Kennedy avait dédié sa vie à la réalisation de ses rêves : construire toujours plus de cyborgs, toujours plus performants, et développer un moyen de numériser complètement les pensées d’une personne.

Revenons à l’été 2014, Kennedy est alors persuadé que le seul moyen de faire avancer son projet est de donner de sa personne. La prochaine avancée technologique devra se faire à partir d’un cerveau humain en bonne santé : le sien.

Tel était donc le motif du voyage de Kennedy au Belize. Un cultivateur local d’oranges, et ancien gérant de boite de nuit, Paul Powton, s’est occupé des aspects logistiques de l’opération, et Cervantès, le premier neurochirurgien bélizien autochtone, a manié le scalpel. Powton et Cervantes sont les fondateurs du Quality of Life Surgery, une clinique dédiée au tourisme médical qui traite les douleurs chroniques et les troubles vertébraux , mais aussi dans les opérations esthétiques telles que abdominoplastie, chirurgie du nez, traitement des gynécomasties et autres améliorations médicales.

Au début, l’opération pour laquelle Kennedy avait commandité Cervantes, l’implantation sous la surface du cerveau d’un ensemble de fils et d’électrodes de verre et d’or semblait se dérouler sans accroc. Il n’y avait pas eu de saignements excessifs durant l’intervention chirurgicale. Mais Kennedy dût affronter des problèmes en phase de convalescence. Deux jours après l’opération, alors qu’il était assis sur son lit, l’une de ses mains commença à trembler et sa mâchoire se mit à grincer soudainement, à tel point que Powton avait craint que Kennedy ne se casse les dents durant la crise.

Les problèmes de langage persistèrent également. Powton avait remarqué : « Ses paroles n’avaient plus aucun sens. Il s’excusait constamment « désolé, désolé » car c’est tout ce qu’il pouvait dire ». Kennedy parvenait encore à prononcer quelques syllabes et mots épars, mais il semblait avoir perdu le liant entre les mots qui composent des phrases. Lorsque Kennedy attrapait un stylo pour écrire un message, seules quelques lettres apparaissaient sur la page, comme au hasard.

Evidemment, le docteur Kennedy connaissait les risques associés à l’opération bien mieux que Powton et Cervantes. Après tout, c’était lui qui avait inventé ces électrodes de verre et d’or, et il avait lui-même supervisé leur implantation sur au moins une demi-douzaine de personnes. La question n’était donc pas tellement qu’est-ce que Powton et Cervantès avaient fait à Kennedy, mais qu’est-ce que Kennedy s’était fait à lui-même ?

Depuis que les ordinateurs existent, des gens tentent de trouver un moyen de les contrôler directement par la pensée. En 1963 un scientifique de l’université d’Oxford avait affirmé avoir trouvé le moyen d’utiliser les ondes cérébrales humaines pour contrôler un rétroprojecteur. À la même époque, José Delgado, neuroscientifique espagnol à l’Université de Yale, fit quant à lui les gros titres avec un véritable show aux arènes de Cordoue, en Espagne. Delgado avait inventé un dispositif qu’il avait appelé stimoceiver : un implant cérébral radiocommandé capable de capter des signaux et de délivrer de petites décharges électriques dans le cortex. Lorsque Delgado entra dans l’arène, il agita une cape rouge pour inciter le taureau à charger. Quand il fut à la portée de l’animal, Delgado activa les deux boutons de sa commande radio : le premier stimula le noyau caudé du taureau, ce qui fit ralentir puis stopper l’animal ; le second bouton le fit se retourner et trotter dans l’autre direction, vers le mur.

Delgado rêvait d’utiliser ses électrodes pour appréhender directement les pensées humaines : les lire, les modifier, les améliorer. « L’espèce humaine est à un carrefour évolutif. Nous sommes sur le point de pouvoir construire nos propres fonctions mentales », déclarait-il au New York Times en 1970, après avoir mis en œuvre ses implants sur des sujets humains atteints de maladies mentales. « La question est quel type d’humains souhaiterions nous, idéalement, construire ? »

L’idée de génie de Kennedy était de « tirer » le cerveau à l’intérieur de l’électrode

Sans surprise, le travail de Delgado rendit beaucoup de gens nerveux. Les années qui suivirent, son programme de recherche s’étiola : soumis à de rudes controverses, étranglé financièrement, et mis en difficulté par les complexités du cerveau qui ne se laisse pas manipuler simplement par du câblage, contrairement à ce qu’imaginait Delgado.

Parallèlement, des scientifiques aux objectifs plus modestes, voulant simplement déchiffrer les signaux cérébraux, plutôt que de maîtriser toute civilisation humaine par le contrôle des neurones, continuèrent à implanter des fils électriques dans la tête des animaux de laboratoires. Dans les années 80, les neuroscientifiques comprirent que si l’on utilise un implant pour enregistrer les signaux en provenance d’un groupe de cellules dans, par exemple, le cortex moteur d’un singe, et que l’on fait la moyenne de ces signaux, il est alors possible de savoir dans quelle direction le singe a l’intention de bouger ses membres : cette découverte fut considérée comme la première étape majeure dans le développement de prothèses contrôlées par le cerveau pour des patients humains.

Mais les électrodes traditionnelles avaient un inconvénient majeur : les signaux détectés étaient particulièrement instables. Le cerveau étant un milieu aqueux gélifié, les cellules peuvent parfois se déplacer hors de portée au cours de l’enregistrement, ou finissent par mourir du fait du contact avec la pointe métallique de l’électrode. Au final, les électrodes peuvent se recouvrir de tissu cicatriciel, au point de rendre tout signal indétectable.

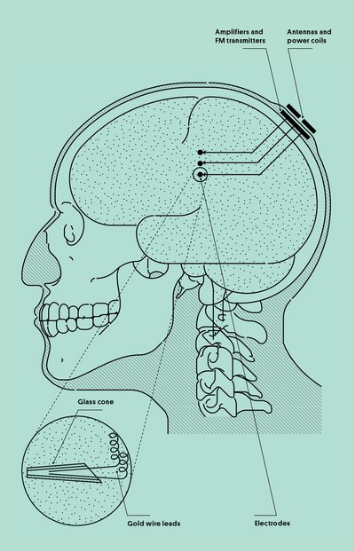

L’innovation de Phil Kennedy, celle qui fera sa carrière dans les neurosciences et au bout du compte l’enverra sur le chemin de la table d’opération au Belize, a d’abord été de trouver la solution à ce problème de base de la bio-ingénierie. Son idée a été de mettre l’électrode dans le cerveau, mais aussi de « tirer » le cerveau vers l’intérieur de l’électrode, de manière à ce que l’électrode reste fixée en toute sécurité. Pour ce faire, il a fixé les extrémités des fils d’or recouverts de Teflon dans une capsule de verre conique. Dans ce tout petit espace, il a inséré un autre élément crucial : une fine tranche de nerf sciatique. Ce morceau de nef sciatique, sert à fertiliser le tissu neural alentour, pour qu’il se déploie à l’intérieur du cône de verre. Au lieu de plonger un fil métallique dénudé dans le cortex, Kennedy avait forcé les cellules nerveuses à tisser des excroissances autour de l’implant, le maintenant en place comme le ferait du lierre autour d’un treillis de bois. (Chez les sujets humains, il a remplacé les tranches de nerf sciatique par un cocktail chimique connu pour stimuler la pousse neurale).

La forme du cône de verre semblait offrir un avantage incroyable. Les chercheurs pouvaient maintenant laisser pendant de longues périodes leurs fils et leurs électrodes dans le cerveau des patients. Au lieu d’extraire des bribes d’activités cérébrales durant une session en laboratoire, ils pouvaient surveiller l’activité cérébrale sur une durée indéterminée.

Kennedy intitula son invention l’électrode neurotrophique. Peu après, il quitta son poste universitaire à la Georgia Tech pour fonder la start-up Neural Signals. En 1996, après des années d’expérimentation animale, Neural Signals reçut l’agrément de la FDA [Food and Drugs Administration, autorité américaine pour les médicaments, ndlr] pour implanter les cônes de Kennedy sur des humains, dans le but d’aider les patients qui n’avaient pas d’autres espoirs de parler ou de bouger.

Et en 1998, Kennedy et son collaborateur, le neurochirurgien Roy Bakay de l’université d’Emory, soignèrent le patient qui allait les rendre célèbres.

Johnny Ray était un artisan plaquiste et un vétéran du Vietnam de 52 ans qui avait subi un AVC. La blessure l’avait cloué au lit, sous respirateur, paralysé à l’exception de faibles contractions du visage et des épaules. Il ne pouvait répondre qu’à des questions simples en clignant des yeux, deux fois pour oui, une fois pour non.

Comme le cerveau de Ray n’avait aucun moyen lui permettant d’envoyer un signal vers les muscles, Kennedy essaya de se connecter à sa tête pour l’aider à communiquer. Kennedy et Bakay placèrent des électrodes dans le cortex moteur primaire de Ray, la zone qui contrôle les mouvements volontaires de base. (Ils trouvèrent le meilleur endroit d’implantation après avoir fait passer une IRM à Ray en lui demandant d’imaginer qu’il bougeait son bras. Ils placèrent ensuite l’implant dans la zone cérébrale qui correspondait à celle de plus forte brillance sur le moniteur de l’IRM). Une fois les cônes en place, Kennedy les raccorda à un transmetteur radio implanté au sommet du crâne de Ray, juste sous le cuir chevelu.

Trois fois par semaine, Kennedy travaillait avec Ray, s’efforçant de décoder les ondes cérébrales émises par le cortex moteur et de les traduire en actions. Au fil du temps, Ray apprit à modifier les signaux captés par l’implant simplement par la pensée. Lorsque Kennedy le raccorda à un ordinateur, il lui fut possible de se servir de sa capacité à moduler ses signaux pour contrôler un curseur sur l’écran (toutefois, seulement sur une ligne de gauche à droite). Enfin, il effectuait une contraction d’épaule pour indiquer un clic de souris. Fort de cette configuration, Ray pouvait sélectionner des lettres sur un clavier virtuel et, lentement, épeler des mots.

En octobre 1998, devant un parterre de neurochirurgiens, Bakay déclara : « C’est à la pointe de la technologie, c’est du Star Wars ». Quelques semaines plus tard, Kennedy présentait ses résultats lors de la conférence annuelle de la Society for Neuroscience. C’était assez pour que l’incroyable histoire de Johnny Ray – celui qui jadis était enfermé dans sa tête et qui pouvait maintenant écrire par la pensée – soit relayée par les journaux du pays et du monde entier. En décembre, Bakay et Kennedy étaient les invités de Good Morning America. En janvier 1999, la nouvelle de leur expérience était publiée dans le Washington Post. L’article commençait ainsi : « Puisque Phillip R Kennedy, médecin et inventeur, a permis à un patient LIS [Locked In Syndrom = syndrome du scaphandre, ndlr] de contrôler un ordinateur par la pensée, il est possible qu’un événement historique se déroule dans cette chambre d’hôpital, et que Kennedy soit le nouveau Alexandre Graham Bell. »

A la suite de son succès avec Johnny Ray, Kennedy semblait être sur le point d’atteindre quelque chose de grand. Mais quand Bakay et lui équipèrent deux nouveaux patients paralysés, en 1999 et 2002, il ne rencontra pas le succès escompté. (L’un des patients ne cicatrisa pas après la pose de l’implant, et il a fallu le lui retirer ; l’autre patient vît sa maladie progresser si rapidement que le dispositif de Kennedy se révéla inutile.) Ray lui-même mourut d’une rupture d’anévrisme à l’automne 2002.

Pendant ce temps, d’autres laboratoires faisaient des progrès dans le domaine des prothèses contrôlées par le cerveau, mais ils utilisaient d’autres types d’équipements – généralement de petites languettes de quelques millimètres de côté, avec des dizaines de fils dénudés plongeant dans le cerveau. Dans la guerre des formats d’implants neuronaux, les cônes de verre de Kennedy ressemblaient de plus en plus au Betamax : une technologie viable et prometteuse qui n’a finalement pas pris.

Ce n’est pas seulement cette question de matériel qui distingue Kennedy des autres scientifiques travaillant sur les interfaces cerveau-ordinateur. La plupart de ses collègues étaient concentrés sur un unique type de prothèses pilotées par le cerveau, de celles que le Pentagone aime financer via la DARPA : un implant qui permet d’aider le patient (ou l’ancien combattant blessé) à utiliser des membres prothétiques. En 2003, un laboratoire de l’université d’Arizona State disposa un ensemble d’implants dans le cerveau d’un singe, lui permettant de porter un morceau d’orange à la bouche par le biais d’un bras robotique contrôlé mentalement. Quelques années plus tard, des chercheurs de l’université de Brown annoncèrent que deux patients paralysés avaient appris à utiliser de tels implants pour contrôler des bras robotiques avec une précision telle qu’ils pouvaient manipuler une bouteille pour se verser une lampée de café sans en mettre un goutte à côté.

Mais Kennedy était moins intéressé par les bras robotiques que par la parole humaine. Le curseur contrôlé par l’esprit de Ray avait montré que les patients paralysés pouvaient partager leurs pensées par le biais de l’ordinateur, même si ces pensées pédalaient dans la semoule au rythme de trois lettres par minute. Que se passerait-il s’il pouvait fabriquer une interface qui permettait d’avoir une parole aussi fluide qu’une personne normale ?

Le langage humain est infiniment plus complexe que le mouvement d’un membre, il requiert la coordination de plus d’une centaine de muscles différents.

A bien des égards, Kennedy avait relevé là le plus grand des défis, mais le langage humain est infiniment plus complexe que n’importe quel mouvement des membres : ce qui nous semble une action triviale, prononcer des mots, nécessite la contraction et le relâchement coordonné de plus de 100 muscles différents, partant du diaphragme et allant jusqu’au bout des lèvres et de la langue. Pour fabriquer une prothèse langagière fonctionnelle comme Kennedy l’imaginait, un scientifique devrait comprendre comment lire toute l’orchestration sophistiquée du langage verbal depuis les données transmises par une poignée d’électrodes.

Alors Kennedy essaya quelque chose de nouveau en 2004, lorsqu’il plaça ses implants dans le cerveau d’un dernier patient paralysé, un jeune homme du nom de Erik Ramsey, accidenté de la route et souffrant d’un AVC semblable à celui de Johnny Ray. Cette fois, Bakay et Kennedy ne placèrent pas le cône dans le cortex moteur qui contrôle les bras et les mains. Ils l’enfoncèrent plus profondément dans le tissu cérébral qui s’étend sur les côtés du cerveau. Au fond de cette région réside un groupe de neurones qui envoient les signaux aux muscles des lèvres, de la mâchoire, de la langue et du larynx. C’est là que Ramsey reçut son implant, à 6 millimètres de profondeur.

Avec ce dispositif, Kennedy apprit à Ramsey à produire des sons de voyelles à travers un synthétiseur. Mais Kennedy n’avait aucun moyen de savoir comment Ramey se sentait ni ce qu’il se passait dans sa tête. Ramsey pouvait répondre par oui ou par non en bougeant les yeux de haut en bas, mais cette méthode était intenable car Ramsey avait des problèmes oculaires. Pas moyen non plus pour Kennedy de corroborer ses essais sur le langage. Kennedy demanda à Ramsey d’imaginer des mots pendant qu’il enregistrait son activité cérébrale, mais évidemment, Kennedy n’avait aucun moyen de savoir si Ramsey prononçait réellement ces mots en silence.

L’état de santé de Ramsey se dégrada, tout comme la partie électronique des implants dans sa tête. Les années passant, le programme de recherche de Kennedy eut aussi à souffrir : les financements ne furent pas renouvelés : il dut laisser partir ses ingénieurs et laborantins ; son partenaire, Bakay, mourut. Dès lors, Kennedy dut travailler seul ou avec des aides temporaires. (Il traitait encore des patients dans sa clinique de neurologie durant ses heures de travail).

Il était pourtant persuadé qu’il pourrait effectuer une nouvelle avancée décisive s’il parvenait seulement à trouver un autre patient, dans l’idéal quelqu’un qui pourrait parler à haute voix, au moins au début. Par exemple en testant son implant sur un patient dans les premières phases d’une maladie neurodégénérative comme la sclérose latérale amyotrophique. Il aurait alors la chance d’enregistrer l’activité neuronale pendant que la personne parlerait encore. Par là, il pourrait mettre au jour la correspondance entre chaque son particulier et son corrélat neurologique. Il aurait le temps d’entraîner sa prothèse langagière et de raffiner ses algorithmes de décodage de l’activité cérébrale.

Mais avant que Kennedy ne trouve son patient atteint de sclérose latérale, la FDA avait révoqué son agrément pour ses implants. À cause de nouvelles règles, sauf à démontrer que ses implants étaient sûrs et stériles – une exigence qui aurait elle-même nécessité qu’il dispose de fonds qu’il n’avait pas, il lui était interdit d’utiliser ses électrodes sur des sujets humains.

Mais l’ambition de Kennedy ne se tarissait pas ; au contraire elle débordait. Au cours de l’automne 2012, il auto-publiait un roman de science-fiction intitulé 2051, qui racontait l’histoire d’Alpha, un Irlandais de naissance, pionnier des électrodes neurales, comme le vrai Kennedy, âgé de 107 ans, et modèle vivant de sa technologie : un cerveau connecté à un robot de deux pieds de haut. Le roman fournissait une sorte de plan pour les rêves de Kennedy : ses électrodes ne seraient pas de simples outils pour aider des patients paralysés à communiquer, mais elles seraient aussi le vecteur d’un avenir cybernétique et augmenté dans lequel les gens vivraient comme des esprits habitant des carapaces de métal.

Au moment où son roman fut publié, Kennedy savait quelle serait sa prochaine action. L’homme qui était devenu célèbre pour avoir implanté les toutes premières interfaces de communication cerveau-machine chez des patients humains allait une fois encore faire ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Il ne lui restait aucun autre choix. « Au diable ! » pensa-t-il, « je vais le faire sur moi-même ».

Quelques jours après l’opération au Belize, Powton rendit une de ses visites quotidiennes à la maison où Kennedy était en convalescence, une villa blanche et lumineuse, à quelques pas des Caraïbes. Le rétablissement de Kennedy était toujours compromis ; plus il faisait d’efforts pour parler, plus il semblait perdre en capacité. Et il était devenu évident que personne des Etats-Unis ne viendrait chercher Kennedy chez Powton et Cervantes. Quand Powton avait appelé la fiancée de Kennedy et lui avait parlé des complications, elle n’avait exprimé que peu de compassion. « J’ai essayé de l’arrêter, mais il ne m’a pas écouté » avait-elle rétorqué.

A partir de cette visite, toutefois, les choses commencèrent à s’améliorer.

C’était une chaude journée. Powton avait apporté à Kennedy un jus de citron vert. Alors que les deux hommes étaient sortis dans le jardin, Kennedy inclina la tête et poussa un soupir satisfait. Après avoir bu une gorgée, il lâcha : « Ça fait du bien ! »

Les chercheurs comme cobayes humains.

En 2014, Phil Kennedy engage un neurochirurgien du Belize pour lui implanter plusieurs électrodes dans le cerveau ainsi qu’un ensemble de composants électroniques sous le scalp. De retour à la maison, Kennedy utilise son propre système pour enregistrer les signaux de son propre cerveau lors de batteries d’expériences qui durent des mois. Son but : maîtriser le codage neurologique du langage humain.

Kennedy continuait à avoir des difficultés pour trouver ses mots – il pouvait par exemple regarder un crayon et prononcer le mot stylo – mais sa fluidité s’est améliorée. À partir du moment où Cervantes a considéré que son patient tenait le bon bout de la récupération, il lui a permis de rentrer chez lui. Ses premières craintes d’avoir estropié Kennedy à jamais se sont révélées infondées ; la perte de langage qui avait laissé son patient temporairement handicapé n’était en fait qu’une inflammation du cerveau post-opératoire. Une fois passée, tout irait bien pour lui.

Peu après, Kennedy était de retour à son cabinet et auprès de ses patients. Les dernières traces de son aventure en Amérique centrale se réduisaient à quelques difficultés de prononciation et à l’aspect de son crâne rasé et bandé qu’il dissimulait sous un chapeau bélizien multicolore. Les mois suivants, Kennedy continuait à prendre des traitements anti-épileptiques, le temps que des neurones ne se développent à l’intérieur des trois cônes à électrodes dans son crâne.

Au mois d’octobre de la même année, Kennedy retourna à Belize pour une deuxième opération chirurgicale, cette fois pour installer une bobine d’alimentation et un émetteur radio connecté aux fils affleurant de son cerveau. L’opération se déroula correctement, même si Powton et Cervantes étaient perplexes quant aux composants que Kennedy souhaitait s’implanter sous le cuir chevelu. Powton confessa : « Je suis un peu surpris que les composants soient si gros ». Les pièces électroniques avaient un aspect rétro. Powton, qui s’amuse avec des drones durant son temps libre était dubitatif quant au fait qu’une personne puisse vouloir s’insérer des engins aussi démodés dans la tête : « Je pensais : tu n’as jamais entendu parlé de microélectronique, mec ? »

Kennedy initia la phase de compilation des données de cette grande auto expérimentation dès qu’il fut de retour chez lui. La semaine précédant Thanksgiving, il se rendit à son laboratoire et régla la bobine et l’émetteur intra-crânien. Il débuta alors l’enregistrement de son activité cérébrale pendant qu’il prononçait différentes phrases à haute-voix aussi bien que dans sa tête. Des choses du genre : « Je pense qu’elle trouve les zoos marrants » ou « The joy of a job makes a boy say wow » [allitérations, ndlr], tout en tapant sur un bouton pour aider à la synchronisation des mots avec ses émissions neuronales, un peu comme le réalisateur de cinéma qui fait le clap au début de la scène pour synchroniser l’image et le son.

Durant les sept semaines qui suivirent, il passa la majeure partie de son temps à donner des consultations à ses patients, de 8h00 à 15h30, puis le reste de l’après-midi était dédié à la réalisation de sa propre batterie de tests. Dans ses compte-rendus de laboratoire, il était enregistré comme le sujet PK, comme pour s’anonymiser lui-même. Ses notes montrent qu’il a procédé à des expériences même le jour de Thanksgiving et le soir de Noël.

L’expérimentation n’a pas duré aussi longtemps qu’il l’aurait voulu. L’incision sur son cuir chevelu n’a jamais totalement cicatrisé du fait du monceau d’appareils électroniques qui y étaient fichés. Après avoir tenu l’implantation complète dans sa tête pour une durée du 88 jours, Kennedy dû repasser sur le billard. Mais cette fois il n’eut plus besoin de retourner au Belize : une intervention chirurgicale pour préserver sa santé ne nécessitait pas d’approbation de la FDA, et son assurance santé allait couvrir les frais.

« Le 12 janvier 2015, un chirurgien local ouvrit le crâne de Kennedy, ôta les fils de son cerveau, et retira la bobine et l’émetteur. Il n’essaya pas de creuser plus avant dans le cortex de Kennedy pour trouver les trois cônes de verre qui avait été placés là-dedans. Il était plus sûr de laisser ces choses à leur place, pour le reste de sa vie, dans la gangue de ses tissus cérébraux. »

PERTE DES MOTS

Oui il est possible de communiquer directement par les ondes cérébrales. Mais c’est affreusement lent. D’autres méthodes font cela plus rapidement.

Le laboratoire de Kennedy se trouvait dans un complexe de bureaux, installé au cœur d’un parc boisé dans la banlieue d’Atlanta. Il s’agissait d’une maison lambrissée de jaune. Un panneau à l’entrée désignait la suite B comme la résidence du laboratoire Neural Signals. Lorsque je rencontrai Kennedy, un jour de mai 2015, il était vêtu d’une veste de tweed et d’une cravate tachetée de bleu. Ses cheveux soigneusement tirés en arrière et séparés par une raie très nette, laissaient apparaître un léger creux sur sa tempe gauche. « C’est quand ils ont placé l’électronique » affirma Kennedy avec un petit accent irlandais. « Le retrait a tiré sur la branche qui innerve le muscle temporal. Je ne peux plus lever ce sourcil». Effectivement, je constatai que l’opération avait laissé son beau visage affaissé d’un côté.

Kennedy accepta de me montrer les vidéos de sa première opération au Belize, enregistrée sur un vieux CD-ROM. Je me préparai mentalement à voir le cerveau à l’air de l’homme qui se tenait devant moi, et Kennedy introduisit le disque dans un ordinateur de bureau tournant sous Windows 95.

Le vieux coucou réagit par un affreux grincement, comme s’il aiguisait un couteau. Le disque mit du temps à se charger, si longtemps que nous eûmes le temps de démarrer une conversation sur son plan de recherche fort peu conventionnel. « Les scientifiques doivent être individuels » affirma-t-il « on ne peux pas faire de science dans des comités ». Alors qu’il expliquait le fait que les USA aussi ont été le fait d’individus et non de comités, le lecteur de disque se mit à faire un bruit de wagon roulant sur une piste caillouteuse : « ga chugga-chug ; ga chugga-chug », « Allez maudite machine ! » dit-il, interrompant le fil de sa pensée et cliquant frénétiquement sur quelques icônes à l’écran. « Oh pour l’amour du ciel, mais je viens juste de l’insérer ce disque ! ».

« Nous allons extraire nos cerveaux et les connecter à des ordinateurs qui feront tout pour nous » dit Kennedy. « Et les cerveaux continueront à vivre ».

« Je crois que les gens surestiment les dangers de la chirurgie cérébrale » poursuit-il. « Ça n’est pas si difficile en réalité ». Ga-chugga-chug, ga-chugga-chug, ga-chugga-chug. « si vous avez quelque chose à faire, scientifiquement, faites le et n’écoutez pas vos contradicteurs. »

Finalement, la fenêtre du lecteur de vidéo s’ouvrit sur l’image du crâne de Kennedy, le cuir chevelu tenu écarté par des pinces. Le grincement du lecteur de disque fit place au bruit dérangeant du métal sur l’os. « Ils continuent donc à percer ma pauvre tête ! » dit-il en contemplant la craniotomie se dérouler à l’écran.

« Aider les patients atteints de sclérose latérale et de paralysie est une chose, mais nous n’allons pas nous arrêter là. » indiqua Kennedy, élargissant alors le champ. « Le but premier est de restaurer la parole. Le second objectif est de rétablir le mouvement, et beaucoup de gens travaillent là-dessus, ils vont y arriver, ils ont juste besoin de meilleures électrodes. Enfin le troisième but sera de commencer à améliorer l’humain. »

Il passa à la vidéo suivante, où l’on pouvait voir son cerveau à l’air : une chair luisante, couverte de vaisseaux sanguins courant sur toute la surface. On y voyait Cervantes enfoncer une électrode dans la gelée cérébrale et commencer à tirer des fils. Régulièrement son gant bleu prenait le temps de tapoter sur le cortex avec un coagulant pour résorber une petite hémorragie.

« Ton cerveau sera infiniment plus puissant que les cerveaux actuels » poursuivit Kennedy alors que son cerveau palpitait à l’écran. « Nous allons extraire nos cerveaux et les connecter à des petits ordinateurs qui feront tout pour nous, et les cerveaux continueront à vivre ».

« Tu es impatient que cela arrive ? » demandai-je.

« Oh là oui mon dieu ! » rétorqua-t-il, « c’est comme ça que nous évoluons ».

Assis dans le bureau de Kennedy, regardant son vieil ordinateur, je ne suis pas sûr d’être d’accord. Il semble plutôt que la technologie trouve toujours de nouvelles et meilleures manières de nous décevoir, même si elle progresse toujours plus d’années en années. Mon smartphone pouvait bien produire des mots et des phrases à partir du glissement de mes doigts, mais ses erreurs me faisaient toujours rager (maudit correcteur automatique !). Je savais bien que, de l’autre côté de la rue, on a accès à une technologie bien supérieure à l’encombrant ordinateur de Kennedy et son électronique dépassée ; en outre, mon Google Nexus 5 serait bientôt là. Mais les gens voudraient-ils vraiment confier leur cerveau à ces machines ?

Sur l’écran, Cervantes introduisait un autre fil dans le cortex de Kennedy. « Ce chirurgien est vraiment très bon, une sacrée paire de mains » salua Kennedy. Mais là il dévia de notre conversation sur l’évolution humaine pour gueuler des ordres à l’écran, un peu à la manière d’un fan de sport devant sa télé. « Non, pas comme ça, ne faites pas ça, ne soulevez pas » ordonna Kennedy à la paire de gants bleus triturant son cerveau. « Ça ne rentre pas avec un angle pareil » m’expliqua-t-il avant de se retourner vers l’écran. « Enfonce un peu plus ! Ok ça va comme ça, c’est bon c’est bon. Pas plus ! »

De nos jours, les implants cérébraux invasifs sont passés de mode. La plupart des investisseurs en prothèse neurale favorisent la recherche sur des couches plates d’électrodes 8×8 ou 16×16, posées en surface du cerveau. Cette méthode s’appelle corticoélectrographie, ou EcoG, et elle produit une mesure plus « impressionniste », plus floue que celle de Kennedy. Au lieu d’écouter chacun des neurones, elle écoute l’harmonie d’ensemble, ou si l’on préfère, une assemblée : quelque chose comme des centaines de milliers de neurones en même temps.

Les partisans de l’ECoG soutiennent que les émissions d’ensembles contiennent assez d’information pour qu’un ordinateur puisse décoder l’intention du cerveau, jusqu’aux mots ou syllabes qu’une personne veut prononcer. Il est même plus pertinent d’écouter des ensembles : qui voudrait se focaliser sur un violoniste douteux pris à part, alors qu’il faut toute une symphonie de neurones pour bouger les cordes vocales et la langue. Le dispositif EcoG peut également rester en place sous le crâne pour une durée certainement plus longue que les cônes de Kennedy. « On ignore combien de temps elles peuvent rester en place, mais certainement des années ou des décennies » affirme Edward Chang, chirurgien et neurophysiologiste à l’université de San Francisco, devenu un des leaders de ce champ de recherches et qui travaille lui aussi sur les prothèses langagières.

L’été dernier, alors que Kennedy rassemblait ses données en vue de les présenter au meeting de 2015 de la Société de Neuroscience, un autre laboratoire a publié un nouveau protocole de connexion d’ordinateurs et d’implants cérébraux pour décoder le langage humain. Appelé Brain-to-Text, il a été développé au centre Wadsworth de New York, en collaboration avec des chercheurs allemands et l’Albany Medical Center. Le dispositif a été testé sur 7 patients épileptiques à qui on a implanté les ECoG. Chaque sujet devait lire à haute-voix des parties du discours de Gettysburg, l’histoire d’Humpty Dumpty, le discours d’inauguration de JFK, une fan fiction anonyme associée à la série Charmed. Pendant ce temps on enregistrait leurs données neurologiques. Ensuite, les chercheurs ont utilisé les données des EcoG pour entraîner un algorithme à convertir les données en parole, le tout alimentant un modèle prédictif du langage – quelque chose comme le programme de votre smartphone qui transcrit votre parole en texte – qui devine le mot suivant à partir du mot précédent.

Kennedy n’en peut plus du « paradoxe de Zénon » du progrès humain. Il n’a pas la patience de seulement faire la moitié du chemin vers le futur. C’est pour cela qu’il est prêt à tout pour aller de l’avant.

Et contre toute attente, ce type de système a fonctionné. L’ordinateur a régurgité des extraits qui ressemblaient plus qu’un peu à Humpty Dumpty, au pastiche de Charmed et à tout le reste. « Nous avons obtenu une connexion » affirma Gerwin Schalck un expert en EcoG et co-auteur de l’étude. « Nous avons montré que notre système reconstitue le texte lu mieux que le hasard. » Des travaux antérieurs sur les prothèses langagières avaient prouvé qu’il était possible de décoder depuis le cerveau des voyelles et consonnes isolées ; Cette fois-ci, l’équipe de Schalk a démontré qu’il est possible, certes difficilement et avec des erreurs, de déduire des phrases complètes à partir de l’activité cérébrale.

Mais Schalk admet qu’il s’agit là, au mieux, d’une preuve de concept. Il faudra encore du temps, selon lui, avant que quelqu’un puisse envoyer des pensées complètement structurées à travers un ordinateur, et plus de temps encore avant que cela ne devienne utile. Il évoque les logiciels de reconnaissance vocale qui existent depuis des dizaines d’années : « Ils étaient pertinents à 80% en 1980, et 80% c’est une réussite remarquable en termes d’ingénierie. Mais c’est inutile dans la vraie vie » déplore-t-il. « Je n’utilise toujours pas Siri [application de reconnaissance vocale d’Apple, NDT], parce que ce n’est pas assez bon. »

Parallèlement, il y a des techniques bien plus simples et efficaces pour aider les gens qui ont du mal à parler. Si un patient peut bouger un doigt, il peut communiquer en Morse. Si un patient peut bouger les yeux, il peut utiliser un programme de suivi des yeux sur son smartphone. « Ces machines sont très bon-marché » précise Schalk. « Et vous voudriez remplacer cela par un de ces implants à 100 000 dollars qui donnent un résultat à peine supérieur au hasard ? »

J’essaye de mettre en perspective cette idée avec les impressionnantes démonstrations de cyborgs qui ont fait leur chemin dans les médias au fil des ans, des gens qui boivent leur café avec des bras robotiques, des gens qui se font poser des implants au Belize. L’avenir semble toujours à portée de main, comme il l’était pourtant déjà il y a un demi-siècle lorsque José Delgado est entré dans l’arène face au taureau. Un de ces jours nous serons tous des cerveaux dans des ordinateurs ; un de ces jours nos pensées et nos émotions seront téléversées sur l’Internet ; un de ces jours nos états d’âme seront partagés et traités. Nous pouvons déjà percevoir les contours de cet univers inquiétant et fascinant. Mais plus nous nous rapprochons et plus il semble s’éloigner.

Kennedy, quant à lui, est las du paradoxe de Zénon du progrès humain, Il n’a pas la patience de seulement faire la moitié du chemin vers le futur. C’est pour cela qu’il est prêt à tout pour aller de l’avant : pour nous préparer à ce monde qu’il décrivait dans son livre 2051, celui que Delgado pensait trouver demain.

Quand Kennedy a finalement présenté les données qu’il avait compilées sur son propre cas, d’abord au symposium de l’Emory University en mai dernier, puis à la conférence de la Société de Neuroscience en octobre [2015, ndlr], quelques confrères ont affiché un timide soutien. En prenant les risques pour lui-même, en travaillant tout seul et à ses frais, Kennedy a permis un enregistrement sui generis du langage directement depuis le cerveau. Chang a déclaré : « C’est un ensemble de données extrêmement précieux, qu’il contienne ou pas le secret pour une prothèse langagière. C’est un événement extraordinaire. » D’autres confrères ont trouvé l’histoire palpitante, même si certains aspects les rendaient dubitatifs : dans un champ de recherche qui se heurte sans cesse à des obstacles d’ordre éthique, cet homme qu’ils connaissaient depuis des années, cet homme qu’ils apprécient toujours, avait tenté de forcer crânement la recherche sur le cerveau à accomplir son destin. D’autres scientifiques étaient tout simplement abasourdis. « Certains pensaient que je suis courageux, d’autres que je suis fou » commentait Kennedy.

De retour En Georgie, j’ai demandé à Kennedy s’il était prêt à refaire cette expérience. « Sur moi-même ? » « Non. Je ne devrais pas refaire ça. Je veux dire, certainement pas sur le même côté ! » Il tapotait sur sa tempe où le cône est toujours logé. Puis, comme stimulé par cette idée de remettre des implants de l’autre côté, il commença à imaginer des plans pour fabriquer de nouvelles électrodes et des implants plus sophistiqués ; pour obtenir des approbations de la FDA ; pour lever des fonds lui permettant d’avoir les coudées franches.

« Non, je ne devrais pas faire ça de l’autre côté » finit-il par concéder. « De toute façon je n’ai pas l’électronique pour cela. Reposez-moi la question quand nous aurons construit ces dispositifs. »

Voilà ce que je retiens du temps passé avec Kennedy et de sa vague réponse : On ne peut pas toujours prédire le futur. Parfois, il faut d’abord le construire.

(Traduction : Fred Balmont)