L’imagination des machines: les Robots-artistes au Grand Palais

L’exposition en cours au Grand Palais nous permet de nous pencher sur les mutations de l’art permises par la robotique et l’intelligence artificielle.

Publié le 15 mai 2018, par dans « Intelligence artificielle • __Art et culture »

L’exposition « Artistes et Robots » au Grand Palais s’intéresse aux rapports qui se tissent entre l’art et les machines, au renouvellement des œuvres d’art par les nouvelles technologies. Elle est construite autour du concept d’imagination artificielle, concept encore mal connu, mais qui fait l’objet d’une certaine attention de la communauté scientifique. En témoigne le cycle de conférence qui lui est actuellement consacré à l’ENS. Dans le cadre de l’exposition, il est défini comme un terme regroupant l’art robotique, l’art génératif et l’art algorithmique.

Ces différents arts par leurs apports respectifs révolutionnent la condition même de l’œuvre. Les nouveaux moyens technologiques qu’ils utilisent proviennent des domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle. L’exposition suit le fil des apports de plus en plus présents de ces technologies dans les œuvres. La première partie porte sur les robots créateurs qui produisent des œuvres, la deuxième partie se consacre à l’intégration des programmes informatiques et des intelligences artificielles dans les productions artistiques. Enfin elle s’intéresse aux modalités de la rencontre entre l’homme et la machine à travers ce type d’art.

Le propos de l’exposition et les œuvres peuvent avoir parfois une dimension technophobe. Certaines œuvres comme celle de Fabien Giraud et Raphaël Siboni intitulé The Death of Ray Kurzweil ou encore Spamscape de Pascal Dombis en sont témoins. Mais dans l’ensemble le propos est plutôt interrogatif et exploratoire. En effet l’idée est de comprendre ce nouveau type d’art, d’en démêler ses implications avec le reste de l’histoire de l’art. Les commissaires d’exposition qui s’expriment dans des vidéos explicatives jalonnant l’exposition cherchent à rendre compte de ces évolutions qui vont impacter le statut de l’artiste et de la création. Ils se demandent quelle est la part du robot et du créateur dans chaque œuvre, s’il existe une imagination artificielle, ou encore si les robots peuvent véritablement créer.

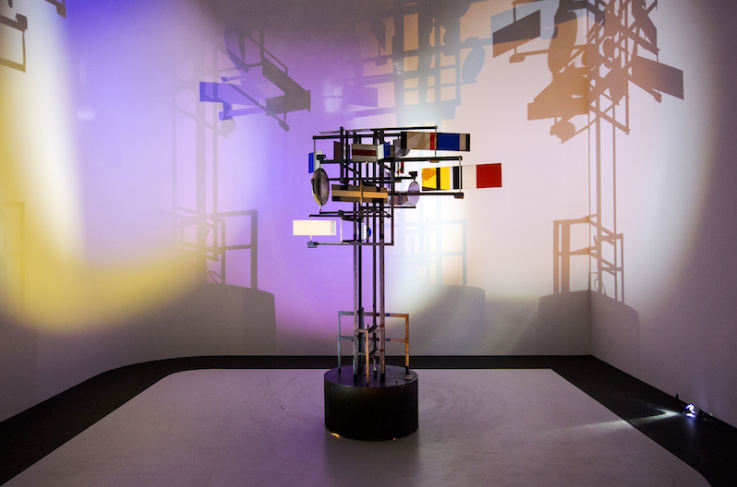

Nicolas Schöfer, CYSP 1, 1956.

La rencontre entre art et machines a commencé dès les années 50, des artistes comme Jean Tinguely, Nicolas Schöffer ou Nam June Paik ont conçu des systèmes autonomes capables de produire des œuvres. Ce qui a servi de déclencheur à ce mouvement c’est la sculpture CYSP 1 de Nicolas Schöffer. Très inspiré par les théories de Norbert Wiener, cet artiste a créé ce qui est considéré comme la première œuvre cybernétique. Celle-ci visible dans l’exposition, se déplace de manière autonome et réagit aux stimuli externes, à la lumière, aux couleurs et aux sons grâce à des capteurs. Un nouveau type de création est donc rendue possible et ce type d’œuvres vont petit à petit être exposées dans les musées même si elles vont être au début l’objet de résistances comme toute nouvelle forme d’art. Ce qu’on a pu leur reprocher, c’est qu’elles ne soient pas véritablement le produit de la main de l’artiste, qu’elles soient produites automatiquement par des machines, qu’il y ait confusion entre l’artiste et le robot, ce dernier réalisant concrètement l’œuvre. Mais depuis les ready-made de Duchamp, l’histoire de l’art tend vers l’affirmation du concept sous-jacent à l’œuvre en se détachant du savoir-faire ou de la conception physique. C’est l’idée qui prime sur la virtuosité technique. Dans ce cas, c’est le système derrière les œuvres : sans le programme donné à la machine, la machine est inerte, c’est donc toujours l’artiste qui prime. Ce qui implique toutefois de faire appel dans certains cas à des ingénieurs ou à des programmeurs.

Plusieurs œuvres plus récentes présentes dans l’exposition montrent ce travail des machines. Il y a notamment les robots de Patrick Tresset qui dessinent inlassablement les objets placés devant, eux composant une “vanité”. Ils dessinent d’après le style de l’artiste tout en y ajoutant leurs propres touches techniques. C’est un discours sur l’histoire de l’art, les vanités en étant un des grands thèmes. Leonel Moura avec Robot Art fait aussi un clin d’œil aux œuvres qui l’ont précédé. Ses robots travaillent selon un procédé de peinture par essaim. Ils cheminent et tracent chacun leurs propres lignes de couleurs différenciées jusqu’à remplir entièrement la surface du tableau, rappelant les œuvres de Jackson Pollock usant du dripping. Les visages en nuages de points de Catherine Ikam et Louis Fléri réactualisent quant à eux le pointillisme avec des moyens modernes, en faisant surgir des visages faits de millions de particules. Il y a donc un dialogue qui s’instaure entre ces œuvres et les anciennes. Elles ne sont pas totalement en rupture.

Catherine Ikam & Louis Fléri, Visages en nuages de points, 2017.

Catherine Ikam & Louis Fléri, Visages en nuages de points, 2017.

Les œuvres de la deuxième partie cherchent moins à imiter la virtuosité de l’artiste. Ce sont moins des performances machiniques que des explorations novatrices de ces outils technologiques. Il s’agit maintenant d’explorer de nouvelles solutions esthétiques, de nouvelles solutions procédurales et de nouveaux savoir-faire. À l’aide de ces outils, les artistes peuvent créer des œuvres et des univers qu’aucun être humain ne serait capable de réaliser physiquement. D’autant que leur travail est considérablement transformé, ils peuvent observer en temps réel, immédiatement, les modifications qu’ils vont apporter. Il n’y a plus cette maturation lente qu’on pouvait observer dans l’éclosion d’une peinture ou dans une sculpture qui dévoilait petit à petit ses formes au fil de sa confection.C’est en cela qu’elles marquent une plus grande rupture avec le reste de l’histoire de l’art. Ces œuvres dirigées par des algorithmes et des programmes informatiques s’incarnent au travers d’une esthétique mathématique et ordonnée. Elias Crespin qui a une formation de mathématicien et d’ingénieur informatique a réalisé spécialement pour l’exposition une structure métallique suspendue au plafond du Grand Palais. Cette structure se décompose et se recompose au gré de son programme dévoilant une chorégraphie rythmée et élégante.

Les concepts de hasard et d’infini sont particulièrement caractéristiques de cet art qui fait appel aux robots et aux intelligences artificielles. Le hasard s’exprime dans l’indécidabilité, dans le caractère aléatoire et incertain de ces œuvres. L’autonomie de la machine fait qu’on ne sait pas vraiment quel va être le résultat, le produit de son fonctionnement. Le principe de sérendipité qui consiste à trouver autre chose que ce que l’on cherchait s’exprime pleinement dans ces créations. Les « Astana Columns » de Michael Hansmeyer illustrent bien cette dynamique. Ce sont des colonnes inspirées des colonnes grecques doriques. Des proportions ont été extraites de ce modèle initial et à partir de là le programme a constitué des colonnes toutes différentes les unes des autres. La vision d’ensemble respecte une certaine cohérence, mais chaque colonne a ses propres variations et ses propres combinaisons de formes. Celles-ci sont impossibles à réaliser pour un humain car elles possèdent des millions de facettes. De plus, les variations sur un même modèle peuvent être déployées sans fin et la forme que va prendre une colonne est imprévisible pour l’artiste lui-même, l’algorithme composant en autonomie les différentes déclinaisons.

Michael Hansmeyer, Astana Columns, 2017.

L’œuvre se détache donc d’une intentionnalité bien établie, l’artiste découvre, comme un spectateur, avec étonnement, les effets des premières règles qu’il a établies. Ce fonctionnement particulier rappelle le courant de la musique aléatoire apparu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un musicien comme John Cage utilisait pleinement le hasard dans ses compositions, il se servait d’un programme informatique qui choisissait l’agencement d’éléments de composition préalablement choisis.

Les célèbres hallucinations de Deepdream, l’intelligence artificielle génératrice d’images de Google, fonctionnent elles aussi sur un mode aléatoire et inattendu. L’IA reconnaît des formes dans des images et elle va accentuer celles-ci jusqu’à donner des hybrides picturaux difficilement prévisibles. Elle fonctionne à partir de sa propre mémoire, elle a pu traiter auparavant des milliers d’images et à partir de cette base de données elle va construire de nouvelles images qui n’appartiennent plus à cette base, qui sont des constructions totalement nouvelles. Ce que fait cette intelligence artificielle, c’est une automatisation systématique de la paréidolie. La paréidolie est un phénomène psychologique qui consiste à identifier des formes familières dans les reliefs d’un paysage, des nuages ou d’une scène particulière. La machine à partir de sa mémoire propre va systématiser cette approche aux images qu’on lui présente.

L’artiste Joan Fontcuberta, présent dans l’exposition, utilise un procédé similaire. Il se sert des logiciels de simulation de paysages 3D qu’il va nourrir de paysages d’artistes célèbres comme Cézanne ou Turner. Il va alors forcer le logiciel à traiter ces images pour en produire de nouvelles. Le résultat est là encore incertain et insaisissable. Ses tableaux donnent des hybrides de paysages imaginaires et de paysages réels, des combinaisons introuvables dans la nature qui sont extrêmement suggestives et insolites.

Joan Fontcuberta, Orogenèse: Cézanne, 2003-2004.

Ce qui renforce encore l’aspect aléatoire et mouvant de ces œuvres, c’est leur dimension relationnelle. En effet, plusieurs d’entre elles réagissent par des capteurs à la présence des spectateurs qui les regardent. Elles sont donc sujettes aux variations de leur environnement humain. Leurs formes vont se transformer aléatoirement en fonction de chaque individu unique. Les possibilités sont là aussi dépendantes du hasard et infinies. Chaque individu qui va se présenter va avoir une réaction différente et inattendue qui va produire de nouveaux effets. Plus que jamais ce sont les regardeurs qui font les tableaux comme le disait Duchamp en accordant autant d’importance au créateur qu’aux spectateurs. Mais là, ils les font concrètement, physiquement, avec leurs propres corps. Les technologies sont souvent critiquées parce qu’elles feraient disparaître le corps, elles l’assisteraient au point de le rendre inapte et inutile. Dans ce cas, bien au contraire, elles font pleinement appel à lui, à ses mouvements, à ses sens, à ses capacités d’attention. Il y a une véritable dimension interactive dans ces œuvres. On entrevoit ainsi une nouvelle forme d’art entièrement individuelle et personnalisée, qui s’adapte à ses interlocuteurs, qui se définit par eux. Les regardeurs peuvent jouer avec les œuvres, essayer de les faire apparaître différemment. Dans l’œuvre de Somerer et Mignoneau Portrait on the Fly, un essaim de mouches s’agitent sur un écran et dès qu’un spectateur s’approche, celles-ci forment sa silhouette en temps réel.

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Portrait on the Fly, 2015.

Il y a une grande autonomie des formes dans ces œuvres. Cette autonomie éclipse presque la présence de l’artiste. Les machines paraissent avoir une volonté individuelle. Elles ont leur propre répertoire de formes et de stimulations, constitué à la fois par les systèmes qui les sous-tendent, les images qu’on leur soumet et les réactions de leur environnement. Sous l’influence de ces différents facteurs se développe alors une nouvelle forme d’imagination, c’est l’imagination artificielle.

On peut dire que nous les nourrissons avec nos propres images, mais c’est aussi un moyen pour les machines d’avoir accès au monde humain. En effet si l’on reprend l’exemple de Deepdream, cette intelligence artificielle va se nourrir des images du web pour produire d’autres images, le web est donc pour elle une base de données immense d’accès au monde humain. Les œuvres dans l’exposition vont aussi y avoir accès à travers tous les comportements des spectateurs qu’elles vont capter. À partir de là, elles vont interpréter ces données et constituer leur propre imaginaire de formes et leur propre imagination. Cette perspective n’est pas sans être déroutante, car cette interprétation propre qu’elles font s’éloigne de la vision humaine pour proposer de nouveaux agencements, de nouvelles combinaisons formelles qui racontent le monde différemment.

Bien sûr, il s’agit d’un processus et d’une production sans intentionnalité. La machine n’a pas de vision du monde, elle ne fait que des associations mécaniques qui sont le produit d’instructions préalables. Elle n’a pas d’envies ni de ressentis. L’intelligence artificielle fonctionne par imitation et association, mais ce fonctionnement particulier nous ouvre de nouvelles perspectives. La rencontre entre imagination humaine et imagination artificielle est productive, l’imagination des robots vient fertiliser notre propre imagination, nous ouvrir à d’autres formes, à d’autres procédés et à d’autres combinaisons.

Nous projetons trop nos peurs et nos affects dans les machines. C’est ce que nous faisons quand nous leur associons l’idée de domination, quand nous pensons qu’elles peuvent nous asservir. Mais pour nous dominer il faut déjà qu’elles en aient l’intention, et elles ne possèdent pas d’intentionnalité. Dans la conclusion de l’exposition, il est plutôt fait mention d’une collaboration, les œuvres se co-construisent entre la machine, l’artiste, l’ingénieur et le regardeur. Il faut penser différemment ce rapport entre homme et machines, ne pas chercher forcément une concurrence. À travers l’art un véritable dialogue s’instaure et de nouvelles possibilités émergent qui n’auraient pu être envisageables auparavant. Certains artistes se détachent de la dichotomie technophile/ technophobe. Ils cherchent plus à explorer les potentialités de ces nouveaux outils. L’art nous en apprend aussi sur la manière dont on peut utiliser et penser ces technologies. L’intelligence artificielle est connue pour être un instrument de la rationalité, au service de la « société de la trace » comme l’appelle l’écrivain de science-fiction Alain Damasio. Elle peut être utilisée pour tracer nos comportements, archiver nos données et établir des prédictions. Mais dans ce cas là, émerge une autre utilisation qui ne sert plus ce but, on passe d’une machine efficace et rationnelle à une machine artiste marquée par l’imprédictibilité. Ces œuvres sont inattendues, éphémères, multipliables, toujours inachevées, modelées par leur environnement. Une nouvelle piste d’exploration technologique et sociétale se dévoile à travers elles où règne la poétique du mouvement et de l’incertain.

________________________

Exposition au Grand Palais à Paris du 5 avril au 8 juillet, entrée 15 € (plein tarif): https://www.grandpalais.fr/en/event/artists-robots